Installation

3月 30th, 2008 by admin

グループ展 布・ヒモ(横浜産業貿ホール/1986)

個展 和紙・墨(村松画廊/1987)

空白の提示―坂田純氏のインスタレーションについて

人体は左右均衡に出来ている。

人体に合わせて外界をとらえるなら、外界も左右均衡を決めてしまって眺めた方が便利である。安心出来る。悪く言えば整理がついて都合がよい。洋の東西を問わず、文明世界の古典とされる造形作品は、そのような原理に従ったものが多い。カノンは美術史の初歩である。

少し均衡を崩す。静止から動きへ。人体は死体でもない限り、始終、運動している。直立不動の姿勢から少しでも動けば、精子的な均衡は乱される。万物流 転。無常なるかな。ながらの美しさが考えられる。黄金期のギリシャ彫刻を引き合いに出すまでもなく、われらが風土の伝統芸術とされている書や生花、茶の湯 の点前に至るまで、流動の美学が多くみられる。

均衡をくずす。流れに至るだけではない。茶席での道具の配置、お生花の基本を聞く真副体の三角図法もシンメトリーを少し崩したものである。西欧の人 は、流れにも自然界から宇宙に至るまで、神の世界の絶対の法則を考えたが、絶対の神を予想したこともないわれらパガニスムの徒は、夙くから、いかなる透徹 した思惟も高邁な医師も、それが人によるものである限り、自然を支配得ないことを先取りしていたのかもしれない。が、人が三人集まれば何らかの約束や決ま りが必要である。仏法・老荘・孔孟、われらの祖先は多くの法を制度として仕入れた。キリストも勿論。だが、それらの法が、そのまま感性の法とまでなったこ とは遂に一度もなかった。この説は最近流行の日韓・日中文化比較論でやや定説化した感があるが、日本文化を自覚的にとらえるのには秀れた観点だと思う。

法は法、自然は自然、その緩衝地帯に人を置く。浮世というべきか。少し外した、おかしさ、趣を。何という雅びであり、やさしさであろうか、当に倭の国 ならずばのことである。盆景、箱庭、枯山水等々、わが日本は美学的に見れば太平洋に浮かんだ箱庭の国といって然るべきであろう。

さて、前置きが長くなったが、本題は坂田純氏の作品である。彼は、生け花界の人と聞くが、それは偶然として問題の外に置こう。完全に一人の表現者として考え、その作品についてのみ考慮することにする。

この作品の表現は、初めから均衡も調和も装飾性も写実性も謂ゆる造形性を欠いていた。いや欠いていたというのは誤りかもしれない。彼が意識的に否定してしまった時に彼の創作活動が始まったのだと思う。

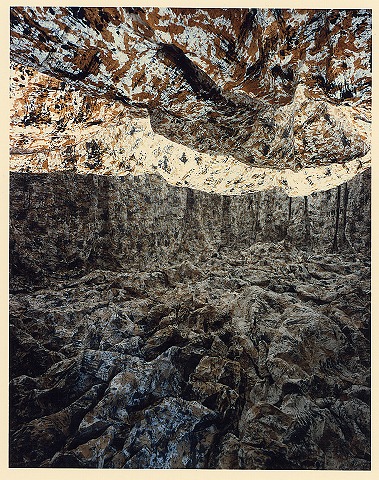

たとえば、せいだかあわだち草の無造作な配列から、荒縄、和紙、莚等による一連のインスタレーションは、「取り囲み」である。床は空けられている。何 か置かれることがあっても、それは取り囲むために仕つらえられた四囲の作品の散逸物である。主体であることはない。つまり、彼の作品とは空を包むようにし てしか成立しないのだ。そしてその空とは、抽象的言辞をかえりみずいうなら、それは一つの「場」の提示であり、その「場」とは、四囲に装置された事物の条 件が作用しあい、時々刻々変化する自在の場である。が、その自在とは決してタブラ・ラサ的なものではない。常に諸作用の連関の中に置かれている。

坂田純氏の個展会場を訪れれば、人は否応なしに、而も、日常の雑多な生活を引きずったままに一つの「場」に引き込まれることになる。もっと噛みくだい ていえば、彼の提示する空間とは、一般に芸術作品として考えられているような自立性とか自己完結性、又は非俗性、聖性を目指すようには出来ていない。日常 の雑多な生活を、ずるずると引きずりながら無意識のうちに、ある特殊な場に立たしてしまうという式のものである。そして、さて其処に至ったとしても、人々 は特に作家の悲壮感溢れる強烈な個性に出会うわけでもなく、崇高な理念に打たれるわけでもなく、甘美な夢を與えられるわけでもない。興ずれば有、醒めれば 空、但し、人々はこの作家が、さも、さり気なさそうに設置された「場」にさらされ、作用し、作用されながら、ある知覚を得、思い思いの連想を繰り返してい ることは確かである。

いつの頃からか画布や芸術作品の置かれる場所は聖なる場所とされてきた。画廊も美術館も床の間も、日常の生活空間から切り離された神聖、若しくは特殊 な事物との出会いの場所として、美は美化されて絶対化され、信仰となり、権力となって、生命を失ったともいえる。坂田氏の営為はその境界線の撤廃と自在な 生命の回復を意図するものであろう。どのように純化され透明化された美意識も天空の高さにおくことは出来ない。むしろ美は雑多な日常生活の連続性の中の非 連続として探求されるべきであろう。慣習化する機能性第一の生活は無限級数のように肯定の数を連ねていく。懐疑と逡巡は、スマートに進展する機能性を阻害 する悪徳である。何としても連続させなければならない。それは、至上命令だろうか。しかし、世界はおそらく、非連続的にしか出来ていないであろうし、少な くとも、人体に合わせては造られていないであろう。

連続が実で、非連続が虚か、或いはその逆か。両者は上下の関わりを持たず、同一の場に於いて、入り組んだ時間を形成しているものと思われる。

坂田氏の作品は、雑草、筵、荒縄、和紙等々、既に機能性を剥奪された素材を暗示的に用いながら、訪れる者を、その虚実の世界に誘い込んでゆく。稀有な作家の一人というべきか。

真木・田村画廊主 山岸 信郎(美術評論家)

個展 布・柿渋・セイタカアワダチソウ(真木画廊/1988)

個展 和紙・墨・荒縄(1988)

個展 和紙・墨・荒縄(真木・田村画廊/1989)

個展 和紙・墨(真木画廊/1990)

個展 和紙・墨・柿渋(真木画廊/1991)

個展 和紙・墨・荒縄(真木画廊/1992)

個展 和紙・墨・荒縄(真木画廊/1992)

負の活力 ―坂田純氏の作品について―

三、四年前の頃、場所は東京・日本橋高島屋七、八階の展示場、各流派生花展の会場だったと思う。豪華、絢爛、奇異、清楚、枯淡、可憐、さまざまな趣向を凝らした作品の中に坂田氏の作品は、ポッカリ、虚無の空間を暗示するように置かれていた。

馬かん風の水盤に無造作に活けられた数本の草花は全部、うしろむきなのだ。小品が並ぶ長い展示棚、どの作品も、それぞれの表情を満面に伝えるなか、坂田氏の作品だけは、拗ねているようでもあり、世を侘びているようでもあった。枯淡というほどのものではない。

枯淡というには透徹した意志の積極性が感じられない、むしろ粗野というべき面持ちである。私は、何処ともなく立ち去って行く雲水の背後姿などを連想して、そんな美学も成り立ち得るものとわが一人納得し苦笑した。

話は前後するが、坂田氏が、京橋の画廊で方形の壁面一杯に「せいだかあわだち草」を立てかけて最初の個展を試みたのは一九八五年の秋である。「せいだ かあわだち草」とは申すまでもなく誰もが知る。彼の空地に、線路の傍らの土堤に、遠慮会釈なく、生い繁るあの美しくもなく、粗暴極まりなき、丈高き菊科の 植物である。仄聞する所によれば、戦後、輸入食品かなにかに紛れこんでアメリカより渡来し、その後、立ち所に日本原生のひ弱な雑草を踏み殺して六十余州に 繁茂して現在に至るという。特に相伝の技法、技術からの解放を求め、事物に関わる直接的な知覚、または、概念の転換をはかる現代美術や前衛生け花の中で は、素材そのものの選択が表現の大きな意味内容を占めることはいうまでもない。坂田氏が何故に、この誰も顧みない、むしろ憎しみさえ感じられている雑草を 選び出し、その上無造作極まりないやり方で作品としたか、鑑賞の支点は、そこにおかれるべきであったと思う。が、結果は予想通り余り香ばしいものではな かった。光栄ある日本現代美術の一旦を担う、その画廊主も、坂田氏の余りの芸のなさに顔を顰めて苦情を申し立てたという、美術界に於いて、或いは華道界に 於いて、この個展に関しては、否定的関心以外は殆どなかったといってよい。勿論、私の知る限りに於いてだが。

が、坂田氏は、爾後、今日に至るまで毎年個展を繰り返している。個展ばかりか、ことある毎に野外展に華道展に、創作活動は甚だ旺盛である。それでいて、作品は常に自信なげである。そのことについては、世の人の常として言い及ぶまい。

一九八五年といえば、筑波市では未来都市の実現を目指して「科学万博」が開催されていた。新幹線も大宮から上野に及んで列島縦断の大動脈実現ももはや とされていた頃である。貧は悪徳であり醜とされていた。時代錯誤の感傷であり無能者の「ひかれ者の小唄」でしかなかった。

最近、中野孝次氏の「清貧の思想」なる著書が洛陽の紙価を貴めているといわれるが、恐らく、その本が出るまで「清貧」などという言葉は死後に等しかっ たのではないかと思われる。 さて、また、またこの「清貧の思想」については、現代の巨大なメカニズムとダイナミックに変転する社会の中では様々な批判、異論もあろう。いうまでもなく それらの諸批判は個々としての人間存在を遥かに超えた全体からの作用連関としてわれわれの生活の細部に及んでいるので当然であろう。一個人の自覚された信 念や、固有に築き上げられた美学では容易に乗りきれるものではない。

しかし、どんなに組織化された世界に至ろうと人は個々に生きることの自由を失うことはないであろう。美の棲み家は恐らく、その極なものとして、われわれの間にありつづけているに違いない。 坂田純氏がどの様な生活信条の持ち主であり、どのような生き方をしている人か、私はつぶさには知らない。

が、坂田氏が、香風流という余り大きからざる花道家元の家に生まれ育ち、密かにその後継者の地位にあるという。密かに蛇足を加えたのは彼は滅多にそれ を公言したがらないからである。が、彼が、恐らく、そういう何等かの美学が支配する環境の中で育まれたことは容易に想像のつく所である。香風流という生花 の流派が、どの様な作風を伝えるものか、それもその道に不案内な私には詳らかではないが、坂田氏の諸作品から推察する限り、床の間の厳しい掟や、伝承の技 法の墨守には相反するものであり、その反面、現代の相克の中から新たな様式の確立や生命力の出現を目指すものとも異なって、ありのままの自然の中に運命的 な自覚と、そこに至る超越論的な堅固な積極的な意志の作用を求めるものであるかもしれない。もっとも、以掲の説、私の身勝手な推量であり、或は、その全部 が、香風流現家元、坂田純氏のキャラクターと独自の美学によるものであるかもしれないが。

と、申し述べてくれば、坂田純氏は清貧を重んじ、高潔の志を専らとする隠遁の士を連想するが、決してそういう面持ちの人とは映らない。話せば充分に俗 世間的な野望も見えかくれし、享楽への興味も嗜好も人並といえる。いわば、われわれ同然、ただの人である。常に熾烈な矛盾のなかにあるのであろう。

「せいだかあわだち草」から八年間、表現の様式はそれなりの紆余曲折を経てきた。 八六年から二三年の間は、藁筵や荒縄によるインスタレーション。その後は大きく張り合わせた和紙に、縦横にドローイングし、それを画廊の室内、四周の壁は いうまでもなく、天井から床まで張りめぐらすなど、物万能の世相に、貧よりする果敢な抵抗を示したかと思えば、時には、硬直した空間への軟化を試みての仕 事かとうかがえる等々。が、その変遷の過程でも、作為を極度に排すること。作り出す空間に中心を置かないこと。その二点では一貫している。一部の観衆から の放縦、無構成のそしりを免れないところであろう。

しかし、私は、そのオートマチズムへの積極的な傾斜と、無限定空間への果敢な挑戦の意慾を評価したい。恐らく、そのような嗜向や追究、拡張、展開、結 集しての表現体は、現実の生活空間では一種の現実逃避であり、消極的、否定的姿勢であり、マイナー的思考として排されるであろうが。

いまなお、様々な擬制の裏で、つまりは生産性が絶対的な価値とされ、覇権に連らなるダイナミズムが美徳とされる世界では、いわゆるこのような負の思想 へ傾くのは愚の骨頂とされるに違いない。が、それ故にこそのその道程は強力な意志と不退転の勇気に支えられなければならないのであろう。

坂田氏の美学の実現は当にかような道程の内的な自覚にかけられていると思う。

―をわり―

一九九三年 十月 記 山岸 信郎(真木田村画廊主)

個展 和紙・墨・顔料・オイルパステル・荒縄(真木・田村画廊/1994)

個展 和紙・顔料・荒縄・線香・小豆・米・胡麻・色紙(真木画廊/1998)

個展 バナナ紙・オイルパステル・米・小豆・(ギャラリーレイ/2003)

個展 バナナ紙・墨・パステル(馬喰町ART+EAT/2009)